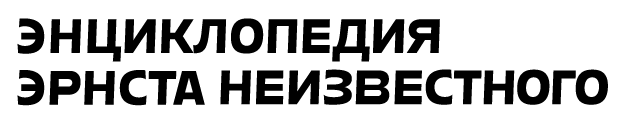

Обложка: Белла Абрамовна у себя дома. Нью-Йорк. 2003. Фотография Михаила Петрова

© Михаил Петров / Художественный музей Эрнста Неизвестного

МУДРАЯ БЕЛЛА

Почти четверть века назад я увидел ее именно такой, как на фото. Совсем маленькую женщину, которой в то время было уже за 90. В силу возраста Белла Абрамовна Дижур плохо передвигалась, медленно говорила. Но сознание её было абсолютно светлым.

Во время нашего разговора она могла сказать: «А вот когда мы общались с Бажовым…» Или с Ликстановым. Или с Евгением Евтушенко. Чтобы потом поведать интереснейшую историю о том или о сем. И конца-краю не было у неё таким воспоминаниям.

Я зашел навестить Беллу Дижур в её маленькую квартирку в Нью-Йорке. Это было в середине 90-х, когда довелось оказаться там на стажировке. Шестиэтажка, где находилась эта квартира, была ничем не примечательна и напоминала типовые дома в московском Бирюлево или Черемушках. Вокруг дома кипела бурная жизнь, а из окна напротив доносились звуки мультика «Ну, погоди!». Какая-то тётка выбивала пыль из ковра, точь-в-точь как это испокон века делают в России. Постучав по ковру палкой, тётка что-то крикнула громко в сторону одного из подъездов, откуда вышел, не торопясь, подвыпившего вида мужичок. И начал по-русски ругать тётку. Вокруг бурлил Бруклин с его русскоязычным населением, этим все и объяснялось.

— Весело тут у вас, — заметил я чуть позже в разговоре с Беллой Дижур.

— Не скучно, — согласилась она. — Но окна не бьют и двери не ломают. Так что жизнь удалась.

— Чья?

— Моя — точно, — ответила Дижур. — За много лет жизни в Америке я её прокрутила в своем сознании «от и до». Сетовать не на что. Я счастливый человек.

Белла Абрамовна замолчала. А я подумал о том, что мы все подчас устроены совершенно аляповато. Стараемся уводить из «ближайшей» памяти на второй или третий план грустное прошлое. Видно, так спокойнее для души.

Б. Дижур, живя в годы войны в Свердловске, дважды получала с фронта похоронки на своего сына — скульптора Эрнста Неизвестного. «Но он выжил, — сказала мне она. — Разве это не счастье для матери?».

Её жутко травили в послевоенные годы — во время борьбы с «безродным космополитизмом». Тогда «под раздачу» попали едва ли не все деятели культуры еврейского происхождения: писатели, музыканты, художники.

Дижур тоже досталось по полной от зубодробительной критики советской прессы — за то, что она пишет «слащавую» лирику в то время, когда советская страна залечивает себя от ран, нанесённых войной. То, что люди хотели жить не только кубометрами, тоннами и прочими результатами труда, в расчет не принималось. И партийная печать старалась вовсю. «Космополитам безразличны интересы их страны. Да и с нею ли они?» — вопрошал в 1949 году «Уральский рабочий». «Но ведь не уничтожили же физически, — грустно улыбнулась Белла Абрамовна. — И даже не исключили из Союза писателей».

Мне кажется, просто не успели. А потом за неё заступился Бажов…

Свезло, что и говорить.

Её долго не печатали. А потом начали, и очень активно. В советское время у свердловской писательницы Дижур вышло полтора десятка книг — в основном для детей, стихи и проза. Причём многие из них в Москве. «И кто скажет, что мне не улыбнулось счастье? — вновь заметила она. Потом, когда в начале 80-х она собралась в Америку к сыну Эрику — к тому времени ставшему всемирно известным скульптором, — её почти десять лет продержали «в отказе». «Но ведь выпустили, — и Дижур вновь улыбнулась. — Значит, я всё-таки счастливая».

Правда, для этого пришлось переехать из Свердловска в Ригу. Оттуда в советские годы выпускали чуть полегче.

А мне в момент нашего разговора вспомнилось, как давным-давно Белла Абрамовна подарила мне свою книжку «От подножья до вершины». Что-то вроде заметок о геологии для маленьких. Эта книжка и сегодня хранится в дачной библиотечке, её цветная обложка по-прежнему у меня перед глазами. «Вике — для вашего малыша», — подписала эту книжку Дижур.

Вика — это моя мама. Ей, возглавлявшей в свердловской «Вечерке» отдел культуры, Белла Абрамовна приносила для публикации заметки и стихи. А малыш — это я. Мне было тогда шесть лет.

«Я помню, что вы взяли, Дима, эту книжку, деловито посмотрели на неё и сказали, что тоже будете писать рассказы. Пишете?»

— Нет, Белла Абрамовна, пишу только научные книжки и статьи.

— Ну, тоже нужно, — Дижур, химик по своей первоначальной профессии, с иронией бросила на меня свой взгляд. — Хотя кто сказал, что заниматься наукой в России безопаснее, чем литературой. И тем, и другим доставалось. Помню всё это…

Она и правда помнила все, что было в её жизни. И в отличие от огромного большинства её сверстников, помнила не только далёкое прошлое, но и то, что происходило с ней месяц назад. Ясностью её мышления восхищался Евгений Евтушенко, написавший предисловие к её поэтической книжке, изданной уже в Америке. И Миша Брусиловский, художник, чьё творчество ещё при его жизни перешагнуло не только пределы Екатеринбурга, но и России, восхищался тоже.

В отношении своей памяти она точно была богоизбранным человеком. Память начала сдавать, когда возраст Дижур уже перевалил за сотню. Вновь оказавшись в Америке в начале 2000-х, позвонил ей, и мы поговорили. Б. Дижур и сама призналась, что многое забывает, да и в голосе её уже ощущалась сильная усталость. Но всё равно это было потрясающе: говорить с женщиной, помнившей большевистский переворот! Напроситься вновь к ней в гости я постеснялся. Не хотелось услышать ее отказа.

Об одном жалею. О том, что во время нашего первого разговора не вел никаких записей. И диктофона у меня с собой не было. Тогда казалось: да ладно, не бог весть о чём говорили. Так, о житейском. Сегодня думается уже по-другому.

Белла Абрамовна осталась для меня удивительно светлым человеком. Так явственно она несла в себе теплоту души! Дижур всю жизнь была открытой к людям и одновременно сильной. И очень мудрой. Это сочетание можно встретить редко даже в среде интеллигентных людей.

Наверное, именно поэтому мне остро не хватает ее сегодня.

Читать также